大人の発達障害チェックリスト

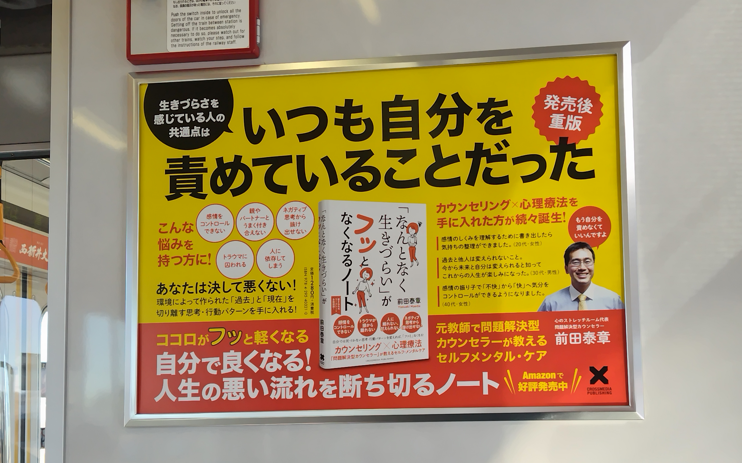

「心のストレッチルーム」前田泰章です。

近年、大人の発達障害のご相談が急激に増えています。

「発達障害と診断されたが、この先どうしたらいいのかわからない。」というご相談です。

当ルームでは、専門のクリニックや心療内科で発達障害と診断され、薬物療法だけで対処するのは限界を感じている方のカウンセリングをおこなっています。

また、発達障害の診断を受けたことがなくても、大人になり職場や家族間での生きづらさ・ストレスを日常的に感じている方もいます。

そのような方のために、大人の発達障害チェックリストを作成しましたので、社会生活を送るうえで生きづらさを感じている方は、普段の自分にあてはまる項目をチェックしてみてください。

*チェックリストはプリントアウトもできます。

発達障害とは

どんな状態をいうの?

発達障害とは、言語、コミュニケーション、社会性などの発達に偏りやゆがみなど、何らかの特性があることで生じる不適応な状態をいいます。

発達障害は、

大きく三つのタイプに分かれる

発達障害は、「自閉症スペクトラム(ASD)「注意欠如・多動性障害(ADHD)」「学習障害(LD)」の三つに大きく分かれます。

ASDの大きな特徴として、「社会的なやりとりの障害」「コミュニケーションの障害」「こだわり行動」があります。具体的には、社会的な対人関係を築くのが難しい、他人とのコミュニケーションがとりにくい、活動や興味の範囲が狭く、特定の物事に強くこだわるなどの行動となってあらわれます。

ADHDによく見られるのは「不注意」「多動性」「衝動性」など行動面における特性です。落ち着きがない、よく考えずに行動する、ものをよくなくす、注意を一つに向けられない、時間や約束ごとが守れないなど多岐にわたります。

LDは、知的能力が部分的に遅滞している状態をいいます。知能的には「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」などがありますが、これらの一つ以上に遅れや困難が認められます。

【重要】当ルームは医療機関ではございません。発達障害の診断を希望される方は、専門のクリニックや心療内科の受診をお願いいたします。

大人の発達障害をチェック

①空気が読めない

まわりに合わせたり、TPOに応じて対応対応することが苦手で、周囲から浮いてしまいがちです。

【チェックリスト①】

□ その場の雰囲気や状況を察することが苦手

□ 相手の表情の変化に気がつかない

□ 相手によって言葉の使い分けがうまくできない

□ 暗黙の了解がわからない

□ その場の話題に合わせられない

□ つねに自分の予定を優先する

□「自分で考えろ」と言われても困る

□「ちょっと手伝って」の意味がわからない

□ 協調性がないとよく言われる

□ 何となく周囲から浮いているような気がする

②同じミスを何度も繰り返す

うっかりミスを何度も繰り返したり、朝寝坊をして遅刻したり、約束ごとが守れずに、相手を怒らせてしまうことがあります。

【チェックリスト②】

□ 何度も同じミスをしてしまう

□ 集中力がないと言われる

□ 電話をしながらメモをとることが苦手

□ 遅刻が多い

□ 決まっていた予定や約束ごとをすっぽかしてしまいがち

□ 何ごとも取りかかるのが遅いと言われる

□ 段取りを組むのが苦手

□ 時間にルーズだと言われる

□ 余計なひと言が多い

□ 一日の予定を消化できないことがよくある

③異性との接し方がわからない

友だちと恋人との境界が理解できず、異性の言葉をすぐに信じて好意を寄せたり、逆にきらわれたりと感じてしまうことがあります。

【チェックリスト③】

□「男性らしさ」「女性らしさ」の違いがわからない

□ 異性の言葉をそのまま信じやすい

□ やさしくされると、相手が自分に好意を持っていると思う

□ 声をかけられるとうれしくて、何人もの異性と付き合った

□ 異性にひんぱんにメールを送って避けられた

□ まわりに人がいる中で、異性に告白したことがある

□ 自分の言いたいことばかり話してしまう

□ 気になる相手がほかの人と話しているときらわれたと思う

□ いきなり性的な話をして、相手を困惑させたことがある

□ 自分はダメな人間だと思うことがよくある

お父さんの発達障害をチェック

①コミュニケーションがうまくいかない

自分の言いたいことだけを一方的に話し、家族の話には耳を傾けないと言った態度をとってしまうことがあります。

【チェックリスト①】

□ その場の空気や家族の気持ちを察することができない

□ 相手に合わせたおしゃべりができない

□ 思ったことを口にして、家族をいやな気分にさせることがある

□ 家族の話に耳を傾けない

□ 妻が忙しくしていても手伝うという気持ちがない

□ 子どもに何か気になる問題があっても関心がない

□ 妻や子どもの言うことを頭ごなしに否定する

□ 家の中が自分の思い通りにならないと機嫌が悪い

□ 家族の予定よりも自分の予定を優先する

□ 家族がいても自分の部屋に一人で過ごすことを好む

②トラブルに巻き込まれやすい

特性のために、社会常識を理解したり、人間関係を築くことがむずかしいため、しばしばトラブルを招く場合があります。

【チェックリスト②】

□ 相手の嘘や悪意に気づかないことがある

□ 家族に相談したり、家族の助言を聞き入れることをしない

□ よく考えずに衝動買いしてしまう

□ 家族に対してはケチだが、自分のほしいものは高くても買う

□ 買い物に行くと、すすめられるままに買ってしまう

□ アンケートなど勧誘されると断れない

□ 誘いを断って仲間外れになりたくない

□「お金を貸して」と言われると断れずに貸してしまう

□「お金を返して」と言えない

□ 契約書をよく読まずに安易に契約してしまう

お母さんの発達障害をチェック

①片づけが苦手

片づけや掃除が苦手で、部屋の中が散らかってしまいがちに。本人は片づけることの意味がわかっていない場合もあります。

【チェックリスト①】

□ いつも家の中が散らかっている

□ 掃除が苦手

□ 整理するにも、どこから手をつけたらいいのかわからない

□ 物をよくなくす

□ 同じようなものを次々と買い、家の中にたまっている

□ 脱いだものは脱ぎっぱなし、出したものは出しっぱなしにしがち

□ 乾いた洗濯物をたたんでしまうことをせず、そのままにしている

□ 大事なものが見つからずに、しょっちゅう家の中を探している

□ 服装や髪型などの身だしなみに気をつかわない

□ 整理整とんの仕方には自分なりのこだわりがある

カサンドラの問題をチェック

カサンドラ症候群について

カサンドラ症候群(カサンドラ)とは、ASD(自閉症スペクトラム障害)の中でも知的遅れのないAS(アスペルガー症候群)の夫との交流がうまくいかずに悩んでいる妻の状態をいいます。

医学的に正式な診断名ではありませんが、精神科の医師や臨床心理士などの間では広く使われています。

①夫と意思の疎通がはかれない

ASD(自閉症スペクトラム障害)の一つであるアスペルガー症候群(AS)の夫を持つ妻は、情緒的な夫婦間の交流がうまくいかずに、ストレスをためこんでいる可能性があります。

【チェックリスト①】

□ 夫が妻の話を真剣に聞いてくれない

□ 夫は夫婦間の暗黙の了解がわからない

□ 妻が悲しそうな顔をしていても夫は気にもとめない

□ 妻がなぜ怒っているのか理解できない

□ 夫に「ちょっと手伝って」と頼んでも、「それは君の仕事だから」と手伝わない

□ 夫は妻がカゼで寝込んでいても何もしない

□ 夫は子どもと一緒に遊ぶことがほとんどない

□ 夫に子どものことを相談してもうわの空で聞いている

□ 夫は食事が終わると自分の部屋にこもってしまう

□ 夫は妻の大変さを理解していない

②夫に振り回される

夫に特性があると、何ごとも自分の思い通りにしたがったり、思いつきで行動したりするため、家族は振り回されてしまいがちです。

【チェックリスト②】

□ 夫は段取りを組むのが苦手で、予定を入れすぎることが多い

□ 夫は時間にルーズなところがある

□ 夫は思いつきで予定を決めることがよくある

□ 夫は自分が言い出した予定を忘れて、すっぽかすことがある

□ 自分のやりたいことを優先して、家族の希望を受け入れない

□ 計画が予定通りに進むと安心するため、家族にもそれを強いる

□ 毎日同じ時間に帰宅し、夕飯の用意ができていないと機嫌が悪くなる

□ 夫は自分の失敗には甘く、妻の失敗には厳しい

□ 夫は物事がうまくいかないとき、それを妻のせいにする

□ うまくいかないことがあると突然パニックを起こすことがある

大人になり発達障害に気づくケースが増えている

発達障害は、生まれつき脳の機能に問題があることで起こる不適応の状態をいいます。

生きづらさを感じる場面が増えることで特性に気づく

発達障害が世間に広く認知されるようにつれて、発達障害の子どもが増えているイメージがあります。

実際、発達障害と診断される子どもの数は増えていますが、昔から特性のある子どもは少なからずいました。

ただ、発達障害そのものが認識されていなかったこともあり、さほど問題視されていなかっただけなのです。たとえ発達障害であっても成長の過程で著しく問題が生じるとは限りません。

特性のあらわれ方には個人差が大きい上に、経験や学習を積むことで目立たなくなってくるケースもあります。

そのため、特性があっても気づかないまま成長し、大人になる人もたくさんいます。

とはいえ、子どものころは家族や学校などから、さまざまな支援を受けることができました。しかし、大人になれば親や先生が助けてくれるわけではなく、自分の行動には自分で責任を負わなくてはなりません。

また、社会に出れば学生のころのように、好きな人とだけ付き合うわけにはいかず、人間関係もより複雑になります。

そうした中で問題が起こったり、周囲の人から指摘されたり、あるいは生きづらさを感じるなどして、自らの特性に気づく場面があります。

近年、大人の発達障害にスポットが当たるようになってきたのは、そうしたことが背景にあるのです。

変化する特性と変化しない特性

大人になっても、発達障害の基本的な特性が変わることはありません。

しかし成長の過程で経験や学習を積むことで、少しずつ目立たなくなる特性もあります。

例えば、ADHDの場合個人差はありますが、大人になるにつれて多動性(落ち着きのなさ)が目立たなくなり、不注意が目立つようになる傾向があります。

小学校低学年のころ、授業中ずっと席についていることができなかった子どもでも、学年が上がるにつれて席についていられるようになっていきます。その分、忘れ物をしたり、うっかりミスが多かったりするところが目につくわけです。

一方、ASDの特性は、大人になってもあまり変化することはありません。ASDの人は人との関わり方も独特で、相互的なコミュニケーションのやりとりが苦手です。

通常、人から話しかけられたら返事をし、こちらも話を返すことが自然な会話です。ところが、ASDの人は一方的に話すか、ただ聞いているだけで会話が成り立たず、なかなか人間関係を築くことができません。

発達障害のある大人は、子どものころに特性に気づかれなくても、こうした周囲との「ズレ」から、ストレスや生きづらさを感じていることが多いものです。

近年、大人の発達障害にスポットが当たる理由

- 子どもの頃はさまざまな支援があったが、大人になれば親・先生が助けてくれるわけではなく、自分の行動には自分で責任を負わざるをえなくなった。

- 社会に出れば人間関係もより複雑になる。そうした中で問題が起こったり、周囲の人から指摘されたり、あるいは生きづらさを感じるなどして、自らの特性に気づく場面がある。

【参考文献】

親と子どもの関係を良好にする”家族療法”のすすめ 発達障害を家族で乗り越える本

監修:宮尾益知(河出書房新社)

大人の発達障害でお悩みの方へ

近年、「大人の発達障害」にスポットが当たり注目されるようになってきました。

しかし、「子どもの発達障害」への専門的なカウンセリング機関は少しずつ増えてきているものの、「大人の発達障害」の専門的なカウンセリングを行う機関はまだまだ少ないのが現状です。

当ルームでは、専門のクリニックや心療内科で発達障害と診断され、薬物療法だけで対処するのは限界を感じている方のカウンセリングをおこなっています。

「大人の発達障害」において、診断を受けるだけではなく、自己理解を深めていく作業が不可欠です。

カウンセリングでは、ある程度時間をかけて自己理解を深めていく作業を行うことができるため、通院とカウンセリングを併用することも効果的です。

*当ルームは、2010年の開業から「大人の発達障害」への専門的なカウンセリングを行っております。

お気軽に問合せください

*カウンセリングは完全予約制です。対面・オンラインからお選びいただけます。

*当日予約を希望される方はお電話・LINEでも承ります。(空きがある場合のみ)

▶ご予約状況はこちら

サイドメニュー

心のストレッチルーム

住所

〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町10-17伊勢原七番館804号室

アクセス

川越駅西口徒歩3分 駐車場:なし

受付時間

7:00~21:00(月曜~日曜)

定休日

不定休

カウンセリングを受けようか迷っている方へ

心理動画セミナー

【紹介動画】問題解決型カウンセラーが教える!「1人でもできる心理療法」7つのレッスン。再生してご覧くださいね。

心理動画セミナー(無料)をご希望される方は、以下サイトからお申込みください。

無料コンテンツ

YouTubeラジオ

思春期の娘の悩み

思春期の娘との接し方がわからない親御さん必見!父と娘がゆる~く話しているYouTubeラジオ企画。再生して聞いてみてくださいね。前田の意外な側面が知れるかも!?