共依存チェックリスト

愛情という名を借りた「支配」共依存

「心のストレッチルーム」前田泰章です。

過去の人間関係で、なぜかいつも「不幸でいながら離れられない関係」を繰り返してしまう方は、共依存の可能性があります。

普段の自分にあてはまる項目をチェックしてみてください。

| 1 | 自らを犠牲にして、相手を助けたり世話をしたりする | ||

|---|---|---|---|

| 2 | 相手の行動・感情・考え方・状態・結果を変えようとコントロールする | ||

| 3 | 問題や危機が起こっているような人間関係に巻き込まれることが多い | ||

| 4 | 依存心が強く、一人でやっていけるという自信がない | ||

| 5 | ある特定のことで頭がいっぱいで、他のことを考えられない | ||

| 6 | 自分の問題は大したことはないと思ったり、いやなことを見て見ぬふりをしたり、表面上は何でもないようにふるまう | ||

| 7 | 相手との境界線がはっきりせず、相手が落ち込んでいると自分も落ち込んでしまったりする | ||

| 8 | 他人の問題にのめりこんだり、相手からの精神的・身体的・性的侵入を許してしまう | ||

| 9 | 罪の意識におそわれやすく、相手の問題は自分のせいだと思い込んでしまいやすい | ||

| 10 | 過去の人間関係の間違いから学ぶことができず、同じ間違いを繰り返す傾向がある | ||

| 11 | 被害者意識にとらわれて、自分は犠牲者だと思い込み弱弱しくなる | ||

| 12 | 自分の周りに害があるのに、波風を立てないように問題を明らかにしない | ||

| 13 | 相手から離れられずにしがみついていることを愛情と取り違えている | ||

| 14 | 「こうあるべきだ」という社会通念、「こうなるはずだ」というファンタジーにとらわれやすい | ||

| 15 | 相手の気持ちを敏感に察して、先へ先へと頭を働かせたり気を配ったりする | ||

| 16 | 「ノー」と言えず、何でもかんでも引き受けて、疲れてしまったり恨みが積もったりする |

(西尾和美によるチェック表より作成)

- もし5つ以上の項目がいつも自分にあてはまるようなら、共依存の傾向があるかもしれません

- このチェック表ですべてが分かるわけではありませんので、ひとつの目安にしてください

共依存とは?

共依存は英語で「コ・ディペンデンシー」と言います。それは分かりやすくいえば、「愛情という名を借りて相手を支配すること」です。

「愛情」とは、与える側と受け取る側の双方にあって成り立つものなのですが、受け取る側がそれを苦痛や拘束と感じれば、それは愛情ではなく、「支配」なのです。

おまけにその「支配」は、受ける側の自尊心を奪い、抵抗不能に陥らせるしかないのです。

共依存関係にある人たちは、「不幸でいながら離れられない関係」にあると言えます。

もう少し専門的に説明すれば、Aさんを困らせて支配するBさんと、そのBさんを心配し、世話をすることで支配するAさんとの間の硬直した二者関係のことを言います。

たとえば、

- 摂食障害の娘とその母

- 不登校の子とその母

- ギャンブル依存症の夫とその妻

- アルコール依存症の夫とその妻

というように、問題を起こす人とそのそばにくっついている人との関係で、その関係がお互いに不幸という場合は共依存と言えます。

共依存の行動様式は、特に日本によくみられるものです。あまりにも日本の文化の中で当たり前になっていて、共依存的な人ほど他人の世話をする「よい人」としてみられがちなようです。

共依存(親子との)で大きな問題となるのは?

「夫婦関係を見て子は育つ」著:信田さよ子(梧桐書院)で共依存の問題について、よくわかる文章がありましたので、内容の一部をご紹介させて頂きます。

共依存症の克服(回復)のきっかけにしていただければ幸いです。

(引用ここから)

●共依存で大きな問題となるのは、「親子の共依存」です。母親は自分の考えを子供に押し付け、自分の思い通りに育てようとします。母親は、それを子供への愛情と思い、支配していることに気がついていないのです。一方、支配されている子供は、重苦しく、生きづらいと感じてはいますが、離れることができません。日本にはこうした母親の愛情におしつぶされそうになりながら育ったいい子たちが多いのです。

また、「夫婦の共依存」は、愛情や世話という美しい言葉で夫を支配する妻、アルコールやギャンブルで妻を困らせて支配しようとする夫の二人の関係で、妻は苦しみながらも、夫から離れられないという、嗜癖的としかいいようがない関係です。

このように共依存は「関係」への嗜癖なのです。「嗜癖って何?」と問われたら、私は「ハマること」「わかっちゃいるけどやめられないこと」と、答えています。

●共依存の人は、自分のことより、他の人の面倒を見なくては、と常に思っていますから、なんでもしてくれます。この共依存はどこから生まれてくるのでしょうか?生まれつきの性格なのでしょうか?私は「うまれつき」という言葉を使いません。そして、「性格」という言葉もほとんど使いません。

このような関係は、つくられてきたものなのです。つくられてきたものですから、変えることができます。ですから、あまり固定的に考えないほうがいいでしょう。では、どのようにつくられてきたのかを考えることにしましょう。

私たちは成育歴の中で、親との関係を生き延びるために自分をつくりあげてくるのです。それは、「そうするしかなかった」のです。成長してどんなにいやな人柄になっても、そうやってその人は生き延び、適応してきたのです。

●他人の人生を生きるのが共依存ですから、相手がいなくなってしまっては困るのです。そこで、親は子供を離さないようにします。ところが親がいう言葉は「あの子はなかなか親から離れようとしない」なのです。

●親が子供から離れることだけが息子を立ち直らせる唯一の方法。つまり、息子の人生を息子に返していくことが、問題解決の第一歩ということが、母親にはなかなか分かってもらえません。それくらい「親の愛」への思い込みは強いのです。「親の愛」で息子を立ち直らせるという信仰はなかなか崩れません。

(引用ここまで)

「夫婦関係を見て子は育つ」著:信田さよ子(梧桐書院)より

また、信田さんは、「自分で生きる力」は、他人が世話をし、面倒を見ることで奪われ弱っていく、とも語っています。親は子を想い、何でもしてあげたいと思うその気持ちが、子どもにとっては「重い」と感じてしまうこともあるようです。

そして、「親の期待に添えない自分はダメだ」 「このままの自分ではダメなんだ」と、自尊心が傷ついている高校生や大学生が多いというのも、カウンセリングをおこなっていて感じる実情です。

さて、私たち親が、子どもにしてあげられることは何なのでしょうか?

そろそろ真剣に考える時期にきているのかもしれませんね。

「心のストレッチルーム」では、 共依存の自覚があり、「共依存を克服したい」「共依存を改善したい」、だけど自分の力ではどうしようもできない、という方のサポートをおこなっています。

お気軽に問合せください

*カウンセリングは完全予約制です。対面・オンラインからお選びいただけます。

*当日予約を希望される方はお電話・LINEでも承ります。(空きがある場合のみ)

▶ご予約状況はこちら

サイドメニュー

心のストレッチルーム

住所

〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町10-17伊勢原七番館804号室

アクセス

川越駅西口徒歩3分 駐車場:なし

受付時間

7:00~21:00(月曜~日曜)

定休日

不定休

カウンセリングを受けようか迷っている方へ

心理動画セミナー

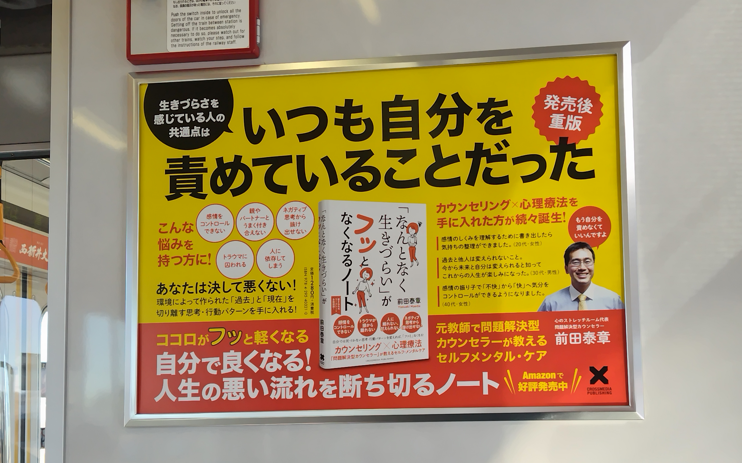

【紹介動画】問題解決型カウンセラーが教える!「1人でもできる心理療法」7つのレッスン。再生してご覧くださいね。

心理動画セミナー(無料)をご希望される方は、以下サイトからお申込みください。

無料コンテンツ

YouTubeラジオ

思春期の娘の悩み

思春期の娘との接し方がわからない親御さん必見!父と娘がゆる~く話しているYouTubeラジオ企画。再生して聞いてみてくださいね。前田の意外な側面が知れるかも!?